“大象图表”:全球财富增加 收入差距扩大

近日,一头“大象”再次闯入公共视野。

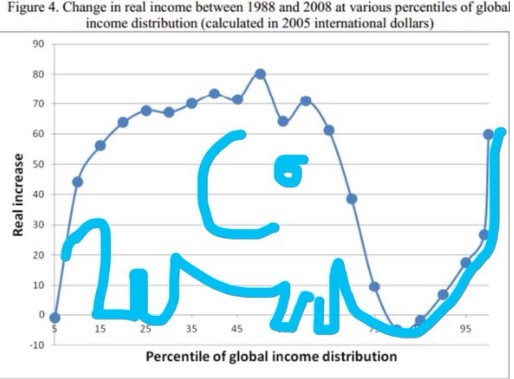

曾任世界银行首席经济学家的布兰科·米拉诺维奇(Branko Milanovic)以研究不平等问题见长。在他2016年的新书《全球不平等:全球化时代的一种新方式》中,他绘制出1988~2011年间全球收入的分布图。其中开创性地揭示了这一轮全球化以来的不满者——高收入国家的中低中产阶级——在二十余年以来遭遇了实际收入停滞不前的困境。由于形似大象,又被热议者取名为“大象图表”。

米拉诺维奇的这张“大象图表”为当下新一轮反对全球化、贸易保护主义情绪高涨的缘由提供了线索。从英国脱欧、特朗普现象到美欧民众反对新一轮的贸易协定,背后莫不是高收入国家中低阶层为保护自己的“公民身份租”(citizenship rent)而进行的抗争。

那么,全球化已遭遇瓶颈了吗?英国《金融时报》首席经济评论家马丁·沃尔夫在最新的专栏文章中认为,如果以贸易和资本流动来判断,证据清晰。原因在于,全球化并未能平等分享红利,尤其是在高收入经济体内部。

需要看到的是,2008年以来不断预警的高收入经济体内部不平等问题在2016年的英美和2017年的欧洲大陆上都将产生深远的政治影响。西方政治家再次面临古老的全球化难题——民主、国家主权和全球经济融合不可兼得。而当相当一部分选民不再相信贸易将令人受益之时,究竟是要放下身段迎合民粹来赢得大选,还是拿出一剂妙方来改善分配和管理全球化?

象征全球收入不平等的“大象图表”

全球财富增加,收入差距扩大

从上世纪七八十年代就开始专注研究不平等问题的米拉诺维奇曾自嘲道,全球不平等问题在当时并不是什么“显学”,而且一直也不是,直到近五六年才被普遍重视。

关键的触发点是2008年的金融危机:一方面主流经济学遭到质疑,另一方面许多受到金融危机重创的普通民众开始意识到20余年以来自己收入的停滞。

从上个世纪80年代中期以来,伴随“家庭调查”这一衡量收入及其差异的最有效手段在全球大部分地区的完善,米拉诺维奇得以对全球收入分配数据进行常年追踪。在早期研究中令他不解的是,20年间,多数国家的收入差距都日益扩大,这与人们预测收入差距时最常用到的“库兹涅茨曲线”相悖。

在上世纪50年代,诺贝尔经济学家西蒙·库兹涅茨提出倒“U”字形的“库兹涅茨曲线”:即随着劳动力从生产效率较低的农业部门转移到生产效率较高的工业部门,人们的平均工资增加、薪资差异拉大;之后,随着社会发展步入成熟阶段、社会富裕水平提高,城乡差距会缩小,而养老金、失业保险及其他形式的社会转移支付将会缩小收入差距。

以经合组织(OECD)定义的最富裕国家来看,其收入差距起初符合库兹涅茨曲线的先升后降规律:在19 世纪末的英国和20 世纪20 年代的美国,收入差距在扩大到极限后出现大幅度、持续缩小,并在20 世纪70 年代末触底。但从那时起,包括美国、英国等大多数最发达经济体,社会财富显著增加,收入差距也迅速扩大。

在2010年,美国的实际人均收入比20世纪80年代增长65%,英国则增长77%。但在同时期,美国的国民收入差距却日益扩大,基尼系数从0.3上升至0.4,一度更高;英国则从0.3上升至0.37。米拉诺维奇指出,总体而言,从20世纪80 年代中期到2006年,OECD成员国的20个富裕国家中有16个国家的收入差距扩大。

放眼全球,米拉诺维奇看到,全球范围内收入不平等自2000年以来持续呈现下降趋势,这其中很大原因归功于中国的人均收入水平上升。

简而言之,米拉诺维奇观察到了经济财富在全球范围内20年间的再分配:发展中国家人均收入水平上升,一些大型发展中国家的人均收入水平甚至出现了升至全球平均值的潜力,而OECD老牌富裕国家尽管整体收入上升,内部收入差距却在不断增大。这一现象后来被他绘制成为“大象图表”。

米拉诺维奇发现,自1988~2008年,最富有的1%人群的收入增加了60%,而最贫穷的5%人群收入则毫无变化。同时,20余年中,全球平均收入中位数提升。提升幅度最大的来自中国、印度、印尼和巴西等国中的“新兴中产阶级”。但高收入国家的中低中产阶层,遭遇了实际收入停滞不前的困境。

捍卫自己的“公民身份特权”

米拉诺维奇的“大象图表”还存在一个关联理论,即“公民身份租”:即由于高收入国家人均收入增速超过了世界其他国家的水平,因此,大部分情况下,生在哪儿,比做什么更重要。

比如,米拉诺维奇曾在推特上绘出一张图表,指出即便最贫穷的丹麦人,也要比最富裕的乌干达人收入高。米拉诺维奇并总结为,“个人收入,60%取决于他出生在哪儿,20%取决于他的父母是谁,剩下20%才跟个人努力有关。”不过,高收入国家内部正在发生的收入不平等加剧正在蚕食这样的“公民身份特权”,换句话说,身份含金量正在下降。

英国人能够选择“脱欧”以及美国共和党总统候选人特朗普和大量欧洲极右翼候选人所受到的广泛欢迎,可以被视为是高收入国家的中低阶层为保护自己的公民身份特权而进行的抵抗。

诺贝尔经济学家保罗·克鲁格曼在评价“大象图表”时指出,米拉诺维奇所指出的发达国家中下阶层,实际上代表了2008年接受紧缩政策后,发达国家中大部分中产阶级的现状。这就不难解释,在老牌富裕国家针对全球化的调查中,无一例外的结果是“令人感到非常糟糕”。民调机构YouGov针对“日子过得比以前更好还是更差”的问题中,老牌富裕国家全面沦落:在一项今年年初的调查里,有高达81%的法国人以及65%的英国人和美国人都表示,日子比以前过得更差了。

但实际上,全球化带来的福利比比皆是。首先,人类的寿命更长了。除了战乱国家,2000~2015年的人均寿命增幅之高实为少见;其次,全球贫困人口急剧下降,20世纪80年代还有44%的人生活在极度贫困中,而到了2012年,这个数据已经下降至12%。

正在停滞的全球化

正如大部分关注全球化与不平等问题的经济学家常年所警示的那样,如果不改变全球化的管理方式,在政治上引起的负面影响将反噬全球化的成果,甚至会造成全球化进程的停滞。

当下这一负面效应已经渗入政策层面,美欧民众对诸如“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)以及“跨大西洋贸易与投资伙伴协议”(TTIP)的多边贸易的反对,令欧美政客集体转向。从数据上来看也不乐观:自2008年以来,世界贸易与产值的比例几乎没有发生变化,这也成为了二战以来停滞持续时间最长的一段时期。

彼得森国际经济研究所在报告中指出,从1945~2005年的60年间,全球货物与服务贸易经历了前所未有的增长,外商直接投资扮演了强力的经济驱动角色。

与此同时,历史上全球贸易曾经在1974~1978年、1980~1986年、2000~2004年出现停滞或下降,但是此次(2008~2016年)的停滞期最长。此外,外资的流入与全球产值比例依然远低于2007年的3.3%。同时世界范围内外资的总额从2007年的19万亿美元峰值跌落到2014年的12万亿美元。

彼得森国际经济研究所认为,这是由于缺乏自由化进程以及许多小范围的贸易保护主义政策所催生的,除非全球能够迅速通过TPP、TTIP等贸易协定,否则贸易停滞有可能延续至2020年。

然而彼得森国际经济研究所也在报告中悲观地提到,“考虑到目前对于自由化的怀疑,以及反对全球化的情绪,全球贸易增速重回6%、FDI年投资额实现每年20万亿美元的目标看起来很遥远。”

沃尔夫认为,从贸易自由化和资本流动的停滞可以断定,全球化进程正在停滞。尽管跨境资金流动的降低与这一轮金融危机催生的监管措施相关,不过总体而言,无论是排外情绪、贸易增速放缓还是一系列政治事件,都可以看到,对于全球化的政策支持在下降。沃尔夫提出,“最重要的是,西方民众中的一些重要群体不再相信增加贸易会让他们受益。”而实际收入的下降为此类怀疑提供了佐证。

当然,正如世贸组织(WTO)所客观地指出,80%以上的工作岗位减少都是因为创新和生产率提高,贸易并不是主要的原因。然而,当发达国家中下阶层“又焦虑又生气”时,就已经不存在对贸易进行理性讨论的氛围了。

同样关注不平等和贫穷议题的诺贝尔经济学家迪顿(Angus Deaton)指出,如果不能照顾那些自上世纪70年代以来,在富裕国家中受到全球化冲击的人们,“那么我想我们就处于很可怕的危险之中了。” 迪顿还强调,美国民粹主义类型候选人特朗普以及英国的“脱欧”投票,都是因为“没有处理好全球化的结果”。

还有猛药吗

在米拉诺维奇看来,好的全球化是全世界的中低收入阶层过得更好。

诺贝尔经济学家斯蒂格利茨也表示,他不反对全球化,但是反对新自由主义者在全球化中管控进程的方式。也就是,由于担心反向激励效应,政策制定者不愿出台保护输家的福利措施。

另一方面,从政治经济学角度讲,拒绝对收入进行再分配的缘由也可能是由于金权政治,即政客习惯性地忽视中低收入群体的诉求,且富裕阶层对政府决策的影响力较其他阶层大,因此,游戏规则从“一人一票”逐步转向“一元一票”。

然而,在看着全球化停滞,或者重新审视富裕国家中低阶层诉求的两难选择中,西方政客在横跨2016~2017年的密集选举中究竟要如何做出选择?

目前看起来主流的选择是,拥抱贸易保护情绪,先赢得选举。这种选择不仅在美国大选两党候选人身上都得到了高度统一,在2017年将先后面临大选的德法候选人身上也不例外。德国社民党领袖、副总理加布里尔在选情压力之下,也屡屡出言反对TTIP;同样,法国总统奥朗德也从今年4月起同TTIP拉开距离,他对TTIP的反对甚至比德国更激进。仍然坚持力挺TTIP的,仅有德国总理默克尔。

另一种更加长效的选择是,政府改革社会福利,干预抑制收入差距扩大。米拉诺维奇认为,可以通过提高税收、增加社会转移支付,对高技能劳动者相对多付出的部分进行再分配来实现。他曾提出,欧洲大陆国家推行了更为积极的再分配政策,收入差距扩大的幅度也远低于美英等国,而在这方面,10年以来,得益于社会福利项目,诸如巴西、墨西哥和阿根廷等拉美国家做得不错。

斯蒂格利茨也在新书《改写美国经济规则》中指出,“一些经济学家认为经济疲软现象是全球化不可避免的后果,如果我们要实现收入平等,就必须牺牲增长。绝对不是这样的。”他指出,目前美国的财政和货币政策只促进财富增长,却不增加就业。只有收紧对美国最上层1%的人群的政策照顾,削弱金权政治,重新给予中产阶级财产安全和就业机会,才能真正为美国锁定更强劲的增长。

他希望从两方面对美国实行改革:其一,惩治寻租行为,这意味着整顿美国的金融业,并进行一系列促进投资的税务改革;其二,改革美国的各类机构,令其更好地为中产阶级服务,包括大规模促进公共基础设施的投资,提供更好质量的公共教育和基础医疗,一切向罗斯福时代的“新经济政策”看齐。

斯蒂格利茨的建议具有强烈的欧洲“社会民主党”气息。他本人目前也是民主党候选人希拉里的经济顾问。他的建议是否有助于美国在大选后跳出全球化问题的三重悖论,令人拭目以待。