毕生行走在 经济学思想的高坡上

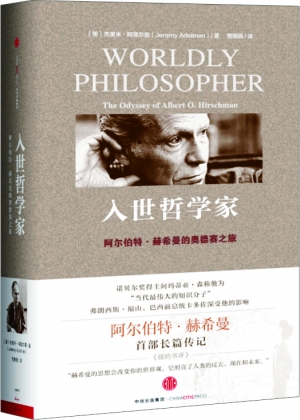

《入世哲学家》 阿尔伯特·赫希曼的奥德赛之旅 (美)杰里米·阿德尔曼 著 贾拥民 译 中信出版集团 2016年10月出版

——读《入世哲学家:阿尔伯特·赫希曼的奥德赛之旅》

⊙马 维

阿尔伯特·赫希曼在我国知名度不高,这位发展经济学家是西方学术界公认的南美经济问题权威,生前曾任普林斯顿高等研究院社会科学学院院长。此外,他还有个更引人瞩目的身份:诺贝尔奖得主阿马蒂亚·森是他的外甥女婿。

不少人在纪念文章中都认为,赫希曼提出的一些经济学概念和原理比如不平衡发展理论、赫芬达尔-赫希曼指数、隧道效应、极化涓滴效应等,或许每个都“值得获半个诺贝尔奖”,而很少有人知道,他还是“基尼系数”的真正发明人。

除了公认的经济学贡献,在这位出生于柏林的犹太裔知识分子97年的漫长人生旅途中,还曾做过许多在今天的人们看来堪称传奇的事:从独自逃离纳粹德国,到营救仍被困于德国占领下的犹太知识分子;从战后成为马歇尔计划幕后高参,到加入兰登公司,直到后来在“麦卡锡主义”阴影下被迫出走南美,先是作为世界银行专家参与哥伦比亚发展规划和项目评估,之后开办私人咨询公司,由此“意外”成了南美经济问题专家;在别的学者早已功成名就的年岁,仍在学术圈边缘挣扎,辗转于美国各大高校,一直没有获得终身教席,最后在60出头的年纪落脚普林斯顿高等研究院,这个对不擅授课的赫希曼来说最理想的学术殿堂。而正当他一边在发展经济学领域继续耕耘,一边试图打破经济学与其他学科的藩篱,从总体上考察人类生活和思想的变迁之时,却在阿尔卑斯山上遭遇意外,头部受到严重创伤,此后语言和写作能力逐渐退化,直至最后完全失去表达能力,实在令人扼腕。以赫希曼当时达到的思想高度,将这次个人灾难视为人类在思想领域的一大损失并不为过。

弗朗西斯·福山认为,“赫希曼为我们留下的不是数据和微观结果,而是更宏大的概念,它们持续影响着我们思考发展和公共政策的方式……世上再也没有像阿尔伯特·赫希曼一样的发展经济学家了。”而作为赫希曼在学术领域、也是家庭中的晚辈,阿马蒂亚·森认为,他的著作“改变了我们对经济发展、社会制度、人类行为的认识,也改变了我们对身份认同、忠诚、义务的性质和意义的理解。”2007年,美国社会科学研究理事会设立了社会科学领域的最高荣誉——赫希曼奖,借此表彰和缅怀这位“最有洞察力、想象力和原创性的社会科学家”。

可以想见,要将这样一位终生不断游走在书斋和现实世界之间,不断出现新想法而甚少故步自封的经济学家、思想家的一生勾勒出来,绝非易事。幸运的是,有人为我们写下了这部传记,译成中文长达800余页,行文雅致,充满迷人的细节。更厉害的是,虽然这部传记的传主是“学术中人”,作者也是经济学家,整部书读来却没有一丝学究气。这固然是因为作者在阐发赫希曼的思想和学术观点时,充分考虑到了普通读者的感受,更是因为赫希曼本人就并非是那种只会躲在书斋里用晦涩难懂的术语堆砌高头讲章的“学术权威”,而是终其一生都在用自己的眼睛敏锐观察、感受和思考这个世界。他是来自于“旧时代”、如今已近乎绝迹的那批人中的最后一个。

用今天的话来说,阿尔伯特·赫希曼是个思想早熟的孩子,在幼年时代他就展现了惊人的学术天赋:12岁读康德、黑格尔,14岁读《资本论》,参与当时德国社会流行的各种思想辩论。而正当他从著名的柏林法语中学毕业(当时专为有学术抱负的年轻人设立的“古典中学”之一)进入柏林大学,踌躇满志打算在学术上大展身手之时,纳粹发布犹太人不得在大学任职、不得进入学术界的禁令让他的梦想化为泡影。此后几年,他辗转于法国、英国、意大利,在巴黎高等商业学院这所当时算不上一流学校学习他并不喜欢的科目,又因为一丝幸运,去伦敦政治经济学院做了一年访问学者。这段经历,拓展了他的学术视野,也彻底改变了他对“经济学是什么”的认知。

不过,他在思想上的更大收获,似要归功于姐夫科洛尔尼的引导。可以说,赫希曼一生所思考的大部分问题,都或多或少来自科洛尔尼的启发。这是一种方法论的启蒙,这种方法,简单说,就是对任何思想和现实都保持开放性,合理怀疑任何拥有现成结论的思想体系,让自己成为“可能主义者”,在任何时候都对自身和人类的未来充满信心,而不轻易被那些悲观主义的论调牵着鼻子走。在赫希曼看来,在科洛尔尼这种思考方法背后,是一个既充满了智性光芒,又勇于投身现实世界的热情的灵魂。在二十世纪前期那些黑暗的日子里,正是像科洛尔尼这样的灵魂,让人类的未来看起来仍还有希望。

赫希曼在那个混乱年代里出版了他的第一部专著《国家实力与世界贸易的结构》,当时几乎没有引发学术界的任何关注,但即使以今天的眼光看,这部作品仍不失其价值。赫希曼提出的核心问题是:既然世界贸易的方式和规则总由那些政治和经济实力较强的国家控制,那为了避免国家权力给世界经济带来灾难性的影响,有必要在一定程度上限制国家贸易主权的行使。

不久,西班牙内战爆发,他到西班牙作战,保卫共和国,后来又像很多志愿者一样,满怀失望离开。二战开始后,身在法国的赫希曼先是加入法国军队。法军投降后,他投身由美国记者瓦里安·弗莱组织的营救计划。精通多国语言、办事沉稳、外表迷人的赫希曼,很快就成了弗莱最倚重的人。弗莱的营救计划参与救助了数千犹太难民,其中有作家安德烈·布勒东、画家夏加尔、杜尚、人类学家列维·斯特劳斯,还有汉娜·阿伦特等。为逃避纳粹追捕,他来到美国,由洛克菲勒基金会赞助进入加州大学伯克利分校学习。在那里,他结识了来自俄国的犹太女孩莎拉。相似的中产阶级出身、对音乐和文学的共同爱好,使他们很快走到了一起,并且相伴终身。但即使结了婚,赫希曼仍毫不犹豫地再度投身反法西斯战争,在美军中担任翻译官。

不过,此后的十多年,由于他的德国出身、他在战前穿行于欧洲各国的复杂经历,更由于麦卡锡主义的横行,尽管曾积极投身马歇尔计划,并获得了同事的一致认可,赫希曼在美国的日子过得磕磕绊绊。但他从未灰心,当在美国的职业道路受阻后,他很快接受了一个在哥伦比亚担任政府顾问的职位。正是这一次与南美的最初接触,开启了他与这片大陆此后长达四十多年的不解之缘,也因为此番经历,赫希曼在经济学界开始以“发展经济学家”的身份为人所知,受到耶鲁、哥伦比亚、哈佛等名校的邀请,担任教职,终于进入了美国的学术界主流。

与他丰富多采的人生相比,赫希曼的思想变迁之路或许更为引人入胜:从早年相信历史决定论,到后来不去尝试发现世界的规律,而是尽力在著述中呈现世界的真实、探究人类行为的奥秘,对现实世界的任何变化都保持开放的心态。

在悲观派和激进派占据了主导地位的20世纪,像阿尔伯特·赫希曼这样的人绝对是个稀有而珍贵的“异类”。他善于在遍地悲观的氛围中呼吁人们保持乐观,喜欢在各种错位、异常、反例、偏差、颠倒的现实和思想中,帮助读者和行动者获得想象力——他称之为“可能主义”——但他又不是那种一味沉迷于自身的想象中,试图勾勒某种或大或小的乌托邦的学者,他甚至大半生都在努力远离种种意识形态——无论是左派的,还是右派的。对于任何的宏大理论或决定论叙事,他都是坚定的怀疑者。同时,赫希曼深信,在人类的发展历程中,存在着一只“隐藏的手”(可类比于亚当·斯密的“看不见的手”),正是那只“隐藏的手”的存在,让人们在开始行动之前,无法完全知晓行动的后果,因此才悖论般地有了行动的勇气——而若是提前知晓自己行为的后果,很多事人们就不可能去做——这也正是人类历史最为精彩之处,即:人永远有以行动来改变现实的可能。因此,赫希曼认为,在变革之前必须确定一条最好的道路的说法是站不住脚的,因为在现实面前,“先见之明”极有可能是“先见之愚”。

而他也的确是这样践行自己的观念的。无论思想还是行动,他一生都在不断跨越边界:早年的著作就试图融合经济学理论与政治观察,中年后在南美大地行走、调查,直到晚年还不断推出如《激情与利益》、《自我颠覆的倾向》等著述,试图打破学科界限,实现诸多社会科学领域的整合。赫希曼总是相信“选择创造机会”,相信人类拥有“从不可能中发现可能”的能力。他坚信未来没有定律,人们不该被任何先见捆住头脑,而应学会从错误中学习和完善自己。