周汉民:与世博结缘 为世界添彩

2010年上海世博会,可谓举全国之力,集世界智慧。这场在国际展览局和中国历史上史无前例的世博会,至今仍为人津津乐道。作为全程参与上海世博会申办、筹办、举办的亲历者,全国政协常委周汉民有幸实现了一个知识分子最大的理想——零距离为国家服务。世博的那些年、那些事、那些人,永铭在心。

2010年上海世博会,可谓举全国之力,集世界智慧。这场在国际展览局和中国历史上史无前例的世博会,至今仍为人津津乐道。作为全程参与上海世博会申办、筹办、举办的亲历者,我有幸实现了一个知识分子最大的理想——零距离为国家服务,那也是我人生最瑰丽的时刻。

转眼间,上海世博会闭幕已十二年,我多么真切希望有更多的人再次打开记忆,回顾那场波澜壮阔的上海世博会,并不断续写恢宏诗章,讴歌伟大的时代,讴歌伟大时代带给我们的机遇,讴歌把机遇变为成功的我们所有人。世博的那些年、那些事、那些人,永铭在心。

申办世博 百年梦圆

1894年,中国近代改良主义思想家郑观应的名著《盛世危言》出版,书中提到“故欲富华民,必兴商务,欲兴商务,必开会场。欲筹赛会之区,必自上海始”。100多年后,梦想终于得以落地生根:1999年,中国正式宣布申办2010年世博会。

2001年10月,我担任中国驻国展局代表和上海申博办副主任,由此开启了十年世博路。作为一名“申博大使”,我遍访其他87个国家的代表,反复沟通,争取他们同意中国举办世博会,有的国家代表拜访多达20多次,最少也有3次。当时,我每周都要制订全面的工作进程表,时任驻法大使吴建民邀请我参加几乎每个工作日上午举行的使馆晨会,听取我申办工作的安排和进展,及时加以指点。尽管竞争有极大的变数,但我还是相信没有一票是不能被争取的。

我首先选择了拜访我们竞争伙伴驻国际展览局的代表,这完全出乎了竞办国家的预料。在拜访韩国代表车本友时,我们还专门聊起了“车”姓在中国的起源。之所以以如此方式开局,就是为了向国际社会表明中国的姿态和立场,那就是我们所有的竞争是平等的,是建立在相互间的尊重基础上所展开的,是朝着一个共同的目标而推进的。还有一位是信息委员会的主席,她在国际展览局的影响很大,其他申办国的竞争对手对其也异常关注。我在不同的场合与她沟通,不仅专程登门拜访,还利用各种会议的间隙与她交流,这样的沟通前后加起来足有20多次,不知不觉中坚定了她对中国的支持。实践证明,交这个朋友是对的,她对中国申博给予了充分支持,对中国上海举办世博会的能力给予了充分肯定。

2002年12月3日,在摩纳哥蒙特卡洛国际展览局第132次大会上,经过激烈竞争,中国成功获得了2010年世界博览会的举办权,10年努力终成功。在当晚举办的庆祝晚宴上,国际展览局秘书长洛塞泰斯先生写下了一句话——今天,世界诞生了一个伟大的希望。蒙特卡洛曾是中国第一次申奥失利的地方,而2002年12月3日,中国人民创造了新的历史。

回想当时情景,其实我是非常平静的,因为胜利不是突然的,更不是一种惊喜,它是我们努力以后的客观必然,也是在我们申博团队的期望之中的。我们国家赢得了一场堂堂正正、不被诟病的胜利。时至今日,我仍然充满自豪,中国以一个文明古国的伟大传承作为我们思想的砥砺和行为的规范,包括竞争对手在内,大家都认为胜利由中国取得是一种必然。

周汉民的专著《十年世博路》发布仪式。图为周汉民(右)向上海图书馆馆长赠书。(作者供图)

筹办世博 人民至上

申博成功,举国欢腾,但这只是万里长征第一步。因为是第一次举办世博会,所以筹备过程中没有现成的经验,尽管世界上有许多国家举办过世博会,但没有一届世博会是可以被复制的,唯一能做的只有创新。

2005年4月,11万字的英文和法文《中国2010年上海世博会注册报告》初稿提交后,国际展览局随即反馈了108个问题,每一个都十分复杂,涉及国情、国际规则等等。关键时刻,我和团队成员反复推敲、一一破解、拾遗补缺。同年12月,正式的注册报告在国际展览局代表大会上一次性通过,获得近100个成员国的一致赞同,在展览局历史上前所未有,令国际同行钦佩不已。

对和谐社会的孜孜以求和不懈探索是上海世博会的点睛之笔。我们确立了以“城市,让生活更美好”(Better City, Better Life)为主题,这是世博历史上首次以“城市”为主题,也与中国共产党“人民至上”理念一脉相承,是人民情怀的具体体现。

陪同上海世博会访问者中最年长者王艮仲(时年106岁)参观上海世博会(作者供图)

犹记得2003年3月11日,国际展览局考察团来沪考察,而当时拟定的世博园区土地上有18000户居民,烟囱林立,交通拥堵,里面的居民几乎全部使用煤球炉,家里都在用马桶,考察团无法踏入要准备办世博的园区深入考察,最后我们只能找到一家小厂,在四层楼上,让他们俯看现场。而依靠办博,18000户居民,5万人全部动迁。包括江南造船厂在内的274家工厂全部搬迁,世博会首先让这块土地的人民生活美好起来。把这块土地用作世博园区规划,就是为了城市功能再造以及让人民享受高品质生活。世博园区的华丽蜕变,这个纪录不敢说能够永远保持,但可以说长期难以打破。

举办世博 盛世盛事

上海世博会在申办之时,就树立一个崇高的目标:绝不让某一个国家由于地域的遥远、由于国力不足,或者由于其他的原因,被世博会边际化,本届世博会要成为人类有史以来规模最盛大的和平聚会。在184天的运行中,我们迎来了190个主权国家、56个国际组织,企业馆达到了18个……无论是总数还是分类,上海世博会都创下了世博会的参展方之最,我们不仅打破历史,并且创造历史。“世界给中国一次机会,中国将还世界一片异彩”,我们是这么说的,也是这么做的。

2010年4月20日,世博园区举行首次试运营,首批数十万游客蜂拥入园,现场一度拥挤无序,我和我的团队备受压力。我当即鼓励他们,出了问题不要紧,最重要的是及时沟通,勇于改正。第二天,我们就列出了分片区、分大组与各参展国总代表及馆长沟通的计划,并迅速付诸实施。我还给自己定下了一个巡馆计划:每个星期,不管日程多么繁忙,都要抽出两到三个半天到园区里巡视,了解场馆一线情况,并且鼓励现场工作人员的士气。

世博会举办期间,大量外国国家元首、政府首脑、国际组织代表来园内参观,无不留下难以割舍的情怀、难以忘怀的记忆。例如,在“万湖之国”白俄罗斯的国家馆日,有超过100人的表演团体献上歌舞表演,该国著名的乒乓球运动员也在欧洲广场与中国乒乓球学校的学员切磋球技,当天我陪同总统卢卡申科先后参观了中国国家馆和白俄罗斯国家馆,总统先生连连赞赏,并直言中国是白俄罗斯最好的朋友。

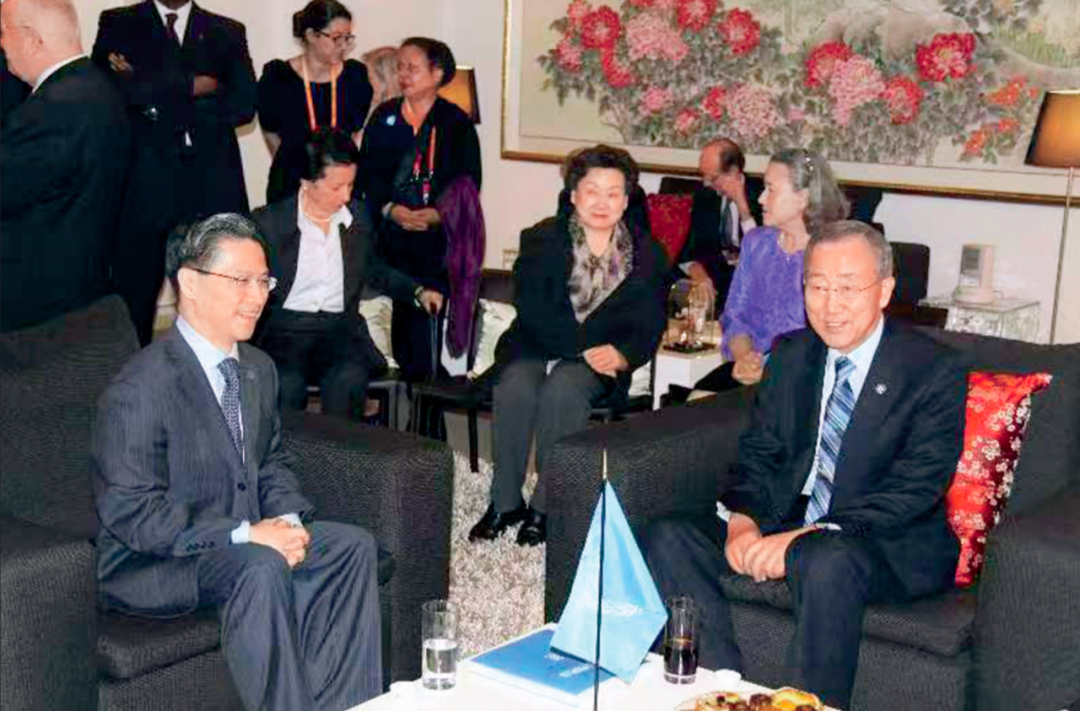

周汉民(左)接待联合国时任秘书长潘基文先生(作者供图)

中国“友谊勋章”获得者、法国前总理拉法兰代表法国第一个确认参加上海世博会,并且兴致勃勃专程来到园区,见证这一盛会。我在与他的交谈中深深感受到了他对中国的友好和浓厚感情,这位中国人民的老朋友,对上海世博会高度评价,认为“这次欢乐聚会让全世界各大城市都能够分享它们非常良好的实践经验,并且做一个总结”。时任联合国秘书长潘基文前来参观了世博园区联合国馆,我参与了相关接待工作,他对上海世博会的出色组织能力给予了赞赏,在之后出席上海世博会高峰论坛发表致辞时说道,上海世博会给世界带来希望,让人们有信心来应对城市化时代日益涌现的挑战,我们要让上海愿景融入日后的讨论、生活和工作中去,共同努力建立一个更加美好的世界。

令人印象深刻的还有我们接受的一个大挑战,很多发达国家都问我们:这一届世博会有什么镇馆之宝可以流芳百世?为了这件事,至少开了几千次会,最后我们做了一件事来集世界之大成,那就是设立城市最佳实践区,并提出四个理念:宜居家园、可持续城市化、历史遗产保护与利用、建成环境的科技创新。什么样的城市是美好的?什么样的美好城市给人们创造了更加美好的生活?只要是最好的案例,就可以拿来。全世界响应我们的呼吁,几百个案例踊跃报名,为了体现公正性,我们成立最佳城市实践案例遴选委员会,邀请联合国时任副秘书长、国际展览局局长担任联合主席,我本人担任秘书长。遴选的最后一次投票,走到会议室的时候,我告诉大家上面有录像,旁边有录音,今天有四张表决票,各位要签名留给历史,中国人就是这样的光明正大。当天晚上的投票,共要投出50个案例,最后表决结果是49个一次遴选成功,我问两位主席,还有一个没有遴选成功怎么办?他们说托付给中国政府,将来通信表决就够了,世界信赖你们。最终,上海世博会的“城市最佳实践区”精心挑选了在自身领域里领先、具有创新意义且有推广价值的案例,让参观者充分领略人类对城市未来美好生活的向往。

陪同国际展览局主席吴建民、秘书长洛萨泰斯、前主席菲利普森参观上海世博会(作者供图)

延续世博 精神永续

2010年上海世博会闭幕时,世博会高峰论坛通过了《上海宣言》,倡议将10月31日上海世博会闭幕之日定为“世界城市日”。一个宣言要成为最高级别的世界性文件,必须经过联合国专门的手续来批准。为此,我连续3年向全国政协提交提案建言并奔走呼吁,推动联合国将上海世博会的闭幕日即10月31日确定为“世界城市日”。2012年,我受上海委托,参加联合国在巴西里约热内卢举行可持续发展“里约+20”峰会,在会议期间的“上海日”发表主旨演讲,提出应将10月31日命名为“世界城市日”。2013年12月6日,第68届联合国大会第二委员会成员国一致通过,决定将每年的10月31日设为“世界城市日”,这也是联合国成立以来,唯一一个由中国人提出设立的世界日,意义深远。

“世界城市日”设立后,我又多次建言,“应该把城市日主场移到上海”。2021年10月30日,世界城市日中国主场活动暨首届城市可持续发展全球大会在上海举行,这是时隔6年之后,该重要活动再回到“始发地”,并且上海宣布还要打造成为世界城市日的永久主场。听闻这一消息,我由衷感慨,世界城市日源自2010年上海世博会的闭幕宣言倡议,上海作为世界城市日的主场,不仅是实至名归,更是一种责任。这也昭示我们要继续弘扬“后世博时代精神”,为人民未来的生活更美好不懈努力。

面向未来,我以为,还要在几方面继续努力,一是园区的传承,希望它能够成为新的经济文化交流中心,其中要有相当比例是公益项目,以世博文化公园为例,可以将其打造成城市最佳实践区展示中心,借鉴世博会期间成立的国际遴选委员会做法,定期选择一批是现实存在、有创新价值、可以复制推广的城市最佳实践案例,由参观者评选优胜。这样的集中展览既丰富了城市魅力,更提供了可以不断学习和借鉴的鲜活案例;二是发展规划要继续传承下去,上海世博会发出“低碳文明宣言”,在园区规划设计、场馆建设和园区运营方面率先实践“低碳经济”理念,绿色低碳应成为我们坚守的发展方向;三是世博会所形成的“世博精神”,应当提炼,成为民族的宝贵财富。2010年上海世博会的影响不会由于世博的结束而结束,而应当进一步地发扬光大,所以后世博时代既有物质的,也有精神的,两个方面都要努力。

上海世博会是写在大地上的一本百科全书,主编是中国,而每一章、每一节都是由世界上所有参与者、支持者共同书写的。更好地延续与传播世博会精神,向着构建人类命运共同体的目标不断迈进,应成为我们矢志不渝的追求。

作者:周汉民

全国政协常委

民建中央副主席

上海市政协副主席

编辑:赵 瑜

校对:孙芸辉

审核:史慧玲

原标题《与世博结缘 为世界添彩》

此文刊载于《中国政协》2022年第17期